羊蹄山之魂

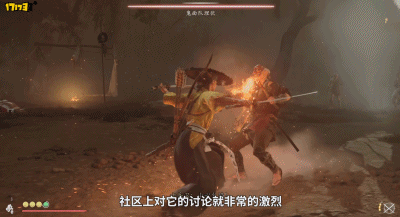

在《羊蹄山之魂》正式发售之前,社区上对它的讨论就非常的激烈。

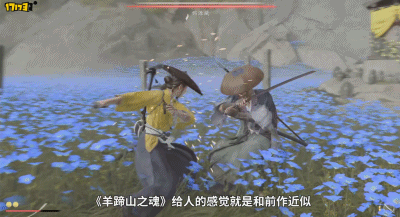

有玩家认为,《羊蹄山之魂》不过是个换皮版《对马岛之魂》,更像是一款体量较大的DLC、一个罐头,却以70美元的全价发售,性价比存疑。

而也有观点指出,从目前已公布的预告内容来看,羊蹄山有望弥补《对马岛之魂》中存在的遗憾与不足,实现全面进化。

那么,作为索尼第一方在2025年末最重要的作品之一,《羊蹄山之魂》究竟是停留在前作框架中原地踏步,还是成功实现了系列的崭新突破?

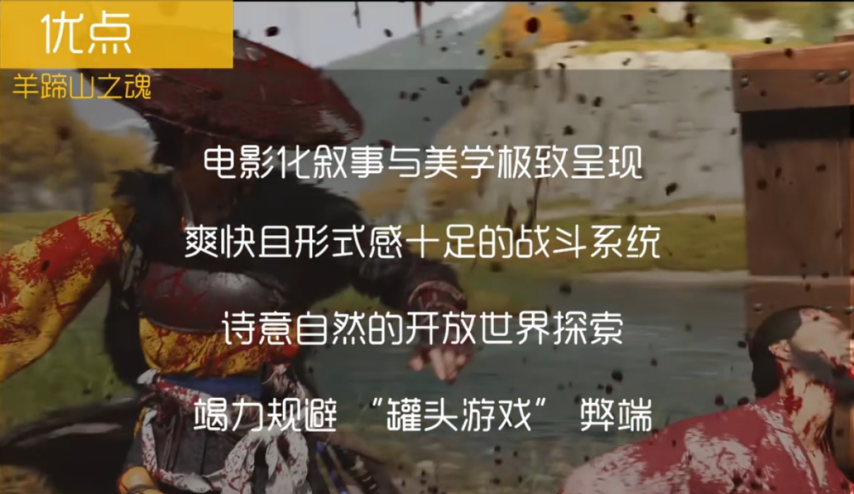

在经过约20小时的深入体验后,我们希望能与各位分享一些初步的感受。尽管本作在本质上仍未脱离“公式化开放世界”的框架,但我们为何仍给予其9分的评价,并愿意向广大玩家作出推荐?

02战斗体验

作为一款动作角色扮演游戏,《羊蹄山之魂》的战斗系统无疑是其最引人注目的核心亮点。

首先,游戏在战斗演出效果上展现出极强的视觉张力,整体视觉形式感被直接拉满。

它充分汲取了黑泽明电影中日本武士文化的精髓。战前短暂对峙,随后在电光石火间拔刀对决,一招定胜负,那种感觉真的很酷。这种风格常被类比为美国西部片中的拔枪对决,但有个冷知识:西部电影的这套正是借鉴了黑泽明。

在操作体验方面,《羊蹄山之魂》延续了前作《对马岛之魂》的设计理念,既继承了出色的打击反馈,又保持了较低的操作门槛。即便角色已升至满级并掌握全部技能,玩家仍可通过简洁的按键组合,流畅施展出行云流水般的剑术。这种设计在保证战斗观赏性的同时,也充分兼顾了玩家的操作自由度与沉浸感。

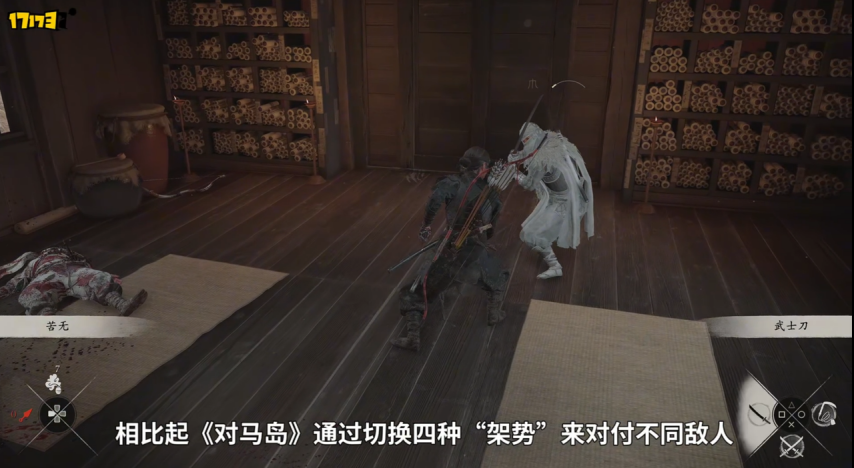

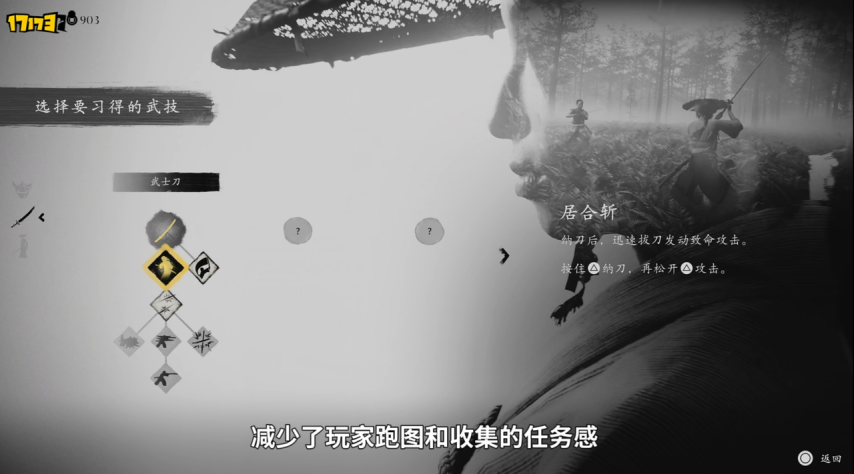

从武器系统来看,相较于《对马岛之魂》中通过切换四种“架势”应对不同敌人的机制,《羊蹄山之魂》改为允许玩家在四种武器间自由切换。其实这个改动变得更好理解了,不同武器可以克制不同类型的敌人。例如,双刀在对抗火铳兵时更具优势,而锁链更适用于群体作战,实现高效范围打击。

游戏提供了丰富的近战与远程武器选择,包括武士刀、大太刀、锁镰等近战兵器,以及弓箭、火绳枪等远程装备,辅以目盲散、手里剑、烟雾弹等多种战术道具。总计约十种武器与工具的配置,构成了层次分明、组合多样的战斗体系。

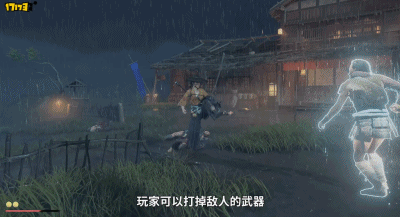

此外,攻防策略的多样性亦得到进一步拓展。玩家可尝试击落敌方武器,用借花献佛的方式丢向敌人的心脏;但与此同时,敌人同样具备击落玩家武器的能力,从而在对抗中引入更多变数与紧张感。

03探索体验

除了战斗以外,《羊蹄山之魂》整体给人的观感特别舒服、透气,这与其刻意淡化的UI设计语言以及卓越的视觉表现密不可分。

UI的“隐形化”处理在游戏中尤为重要。

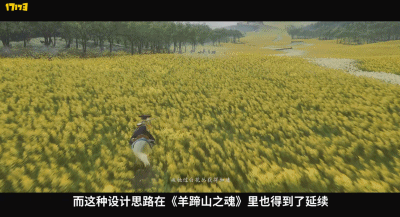

过于醒目或直白的界面元素往往容易破坏沉浸式体验,而如何在提供必要引导的同时做到“润物细无声”,就非常考验开发团队的设计功力。当年《对马岛之魂》就曾以“随风而行”的自然引导机制树立了行业标杆,而这一设计理念在《羊蹄山之魂》中得以延续并深化。

本作摒弃了传统游戏中生硬的箭头标记与任务提示,转而构建了一套隐性引导系统,宛如一双无形之手,悄然引领玩家前行。

例如,沿着草原上特定花径行进会让马儿跑得更快;

半路上翩然飞来的金鸟,往往暗示着隐藏神社的位置;而狐狸、狼等野生动物的出现,也可能引导玩家发现秘密的角落,触发新的事件和任务。

正因如此,在实际游玩过程中,玩家往往感觉探索成果源于自身的主动发现,而非系统强制指引。这种“被引导却不自知”的体验,极大增强了游戏世界的可信度与探索乐趣,也成为《羊蹄山之魂》很大的一个加分项。

04美术表现

《羊蹄山之魂》的视觉表现是其另一大亮点。

游戏中的羊蹄山取材自日本北海道的真实山脉,诸多经典日式视觉元素都能在游戏里找到。比如素有“虾夷富士山”之称的羊蹄山、日本原住民的传统聚落、常有狐狸出没的神社,以及游走于大地之上的浪人与武士。

游戏场景涵盖开阔的草地、绚烂的花田与幽深的竹林,辅以昼夜交替与风雪晴雨等动态天气系统。在朦胧光影的渲染下,充满着东方美学的静谧与诗意。

毫不夸张地说,《羊蹄山之魂》凭借大胆的色彩运用与磅礴的场景张力,实现了极高的美术完成度,在游戏里随便一截图都可以作为壁纸来用。

05怎么把罐头味藏起来的?

看到这里,你或许会好奇,从文章开头至今,我们几乎对《羊蹄山之魂》不吝赞美之辞。究其原因,其实是因为我一开始的预期并不高,只把它当成一款续作式的“罐头游戏”。

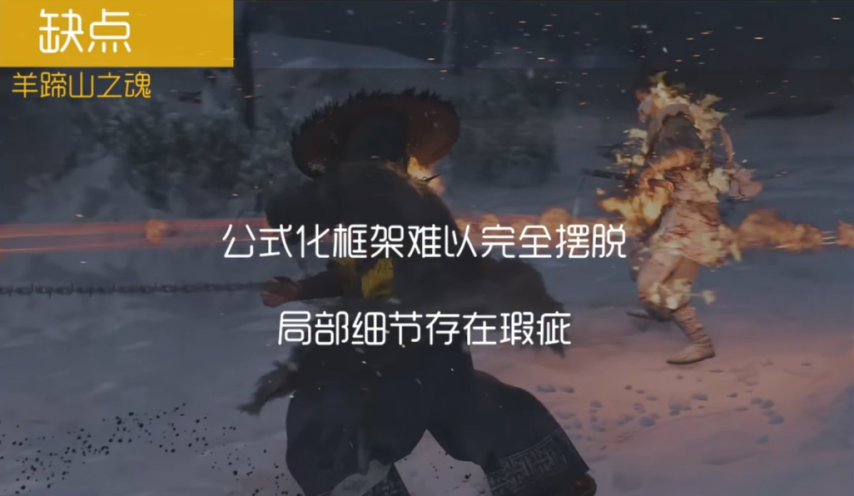

诚然,游戏中仍可见一些公式化设计,比如地图上散布着各类待探索图标,主线任务清晰,同时伴随大量支线与收集内容,也包括解放据点的经典玩法。这些元素与市面上常见的“罐头”开放世界游戏看似无异。

然而,在实际通关后,游戏却并未带来预期中的重复与疲惫感。这是因为,《羊蹄山之魂》有意淡化了这类游戏的“公式感”。对于不熟悉该类型或接触较少的玩家而言,在游戏前中期很难察觉其“罐头”属性。

游戏降低了对“开图”的依赖,大部分区域随主线推进自然解锁。同时,收集元素的引导被有意弱化,收集品分布更为分散,减轻了玩家的跑图与搜集负担。

在这种弱引导的氛围中,玩家在主线的间隙顺带完成支线任务,一切显得自然而然,避免了被强制安排“通马桶”式任务的不快。

此外,《羊蹄山之魂》也成功规避了许多开放世界游戏中玩法与剧情脱节的问题。无论是深入山林拜师习武、为升级武器筹措资金与材料,还是辗转各地打探仇人下落,所有行动都紧密围绕“复仇”这一核心目标展开。玩家不会产生“大仇未报,却沉迷游山玩水”的违和感。

这一点,某款钓鱼开车的游戏尤其值得反思。

当然,《羊蹄山之魂》里类似钓鱼一样有趣的小游戏还是有的,例如“弹钢镚儿”就让我一度乐不思蜀,但给自己找个补,它的设计仍服务于主线——赌钱赢钱,然后购买更多的武器和弹药去复仇。

与许多探索回报低廉的罐头游戏相比,《羊蹄山之魂》的每次探索都带来肉眼可见的实质收益。

游戏里每泡一次新温泉,血条就能肉眼可见地更长一点;每次找到一份新的曲谱,就能找到被大部分玩家忽略的神秘物品;神社每祈一次愿,就能解锁新技能……尽管这类成长机制也很套路化,但好就好在为玩家提供足够的成长反馈,且探索内容总量控制得当,不致令人生腻,玩家也拥有选择是否深入探索的自由。

事实上,罐头游戏盛行并非没有道理的。相比需要精细打磨剧情、场景与交互的传统一本道线性游戏,公式化开放世界通过复制任务与收集要素,就能让玩家玩上很久。

而《羊蹄山之魂》虽然是罐头,地图规模却不贪大,也没有滥用复制粘贴铺量,更在细节处见真章。例如战斗中镜头自动切换至最佳视角,有时限定转动范围,保证画面美感与冲击力。

笔者曾在无人处暂停游戏,角色呆立本应无事可做,一般游戏最多做一套角色空闲时的动作,但是在《羊蹄山之魂》中却偶有NPC主动上前求助,令世界更具“活人感”。

此外,针对《对马岛之魂》中重复度高的神社玩法,《羊蹄山之魂》很听劝地做出了改进,神社的发现方式更多样了:或偶然路过,或由NPC透露,或需解谜抵达,甚至需清敌后方可参拜,有效避免了重复感。

游戏并未以恶意拖延玩家时间来虚增“游戏时长”,反而加入诸多让玩家省时省力的设计。例如随时扎营休息,画师、铁匠与商人会随玩家进度主动出现在驿站,省去频繁回城的烦恼;武器升级素材齐备后可直接进入锻造界面,赏金任务完成后立即可交取,免去了大量回城跑图的时间。

整体而言,《羊蹄山之魂》给我的实际感受就是,我的时间和体验都得到了应有的尊重。

06超脱于游戏的艺术表达

在探讨游戏玩法之外,我们不妨将目光投向《羊蹄山之魂》中那些超越游戏性、触及艺术表达与人文思考的内容。

与《对马岛之魂》一脉相承,本作也深受电影大师黑泽明的深刻影响。游戏中特别设有“黑泽模式”,开启后可呈现黑白胶片质感的画面,致敬其经典电影美学。

在叙事结构上,黑泽明的代表作《用心棒》成为本作重要的灵感来源。主角“笃”幼时遭遇灭门惨祸,侥幸逃生后漂泊十六载苦修剑术,最终重返故土展开复仇。与《用心棒》中的浪人三十郎相似,笃虽身处武士文化盛行的背景,却并非恪守“忠、义、勇”传统教条的典型武士形象。

在十七世纪法制失序、弱肉强食的羊蹄山地带,笃的行为逻辑根植于生存与复仇的本能,而非拯救苍生的宏大使命。她有时会为夺取资源而出手伤人,有时会对他人的苦难冷眼旁观。这与三十郎在乱世中“先活下去再谈道义”的生存哲学高度一致。

通过笃的个人命运,折射出了在秩序崩塌的环境中,个体如何在挣扎中寻求内心秩序与道德平衡的深层命题。这一主题也与黑泽明电影中对人性与时代的叩问不谋而合。《羊蹄山之魂》在此方面的深刻塑造,也是我们给予它高度评价的重要原因之一。

当然,《羊蹄山之魂》同样有不少的缺点。例如只要你仔细观察就会发现,游戏里人物的表情和动作并没有做到业界顶尖的水平,个别场合下甚至有些奇怪,露出了“罐头”的马脚。

然而,游戏凭借出色的光影运用与意境营造,成功将玩家的注意力集中于沉浸式的场景体验与情节推进中,使这些细微瑕疵不易被察觉。这种“藏拙”的处理方式,某种意义上是对开发资源的高效利用,也展现出团队在游戏工业化制作上的成熟度。

总体而言,作为索尼近年来为数不多的第一方大作,《羊蹄山之魂》保持了较高的制作水准,在扎实的gameplay基础之上,注入了强烈的情感表达与美学追求。尽管出自美国团队之手,却成功唤起了东亚玩家在文化与审美层面的深度共鸣。

可以说,Sucker Punch通过此次作品,再次巩固了自己在开放世界与武士题材游戏领域的领先地位。

发表评论 取消回复