三年前,我曾经将一个周末的时间泡在了《侍神大乱战》上——尽管关于游戏细节的部分早就忘了个干净,但直到今天一望无边的肉鸽品类下,它的构筑玩法依旧让我记忆犹新。

倒不是说它的机制或设计有多么惊为天人,只是对一款小成本的独立游戏来说,它在砍杀和构筑类玩法的爽点把控方面,实在过于直球了——“越刷越强”是钉死在游戏内核中的绝对真理,而“1+1=2”的构筑模式则是提升强度的“捷径”,两者所组成的即时构筑与快速试错模式毫不拖泥带水,不知不觉中就会偷走你十来个小时的“闲暇”时间。

当然,也不是谁都玩过《侍神大乱战》。实际上,它也确实和今天的《机兵大乱战》没什么必然联系——除了饱和度超高的“3D像素”艺术风格、部分美术素材、动作模组、词条表达方式,以及肉鸽和砍杀游戏的框架之外。

别误会,游戏开发中的素材与想法复用从来都不是什么坏事,关键在于两者的确一脉相承,但又有着某些决定性的区别——这种区别既来自“战国武将”和“未来机甲”,更来自本作对构筑与砍杀玩法结构的重新分配。

《机兵大乱战》是一款极其典型的“肉鸽”游戏。但在此类别之前,它更是一款“砍杀”游戏。玩家需要在半随机构成的地图中,通过反复的杀敌行为,获取更好的武器或装备,用以强化自身。而前作中,敌方武将所掉落的“零件”和技能卷轴,也在“机甲”主题的活用下,变得更为合理。

说到这里,你大概也已经猜到了《机兵大乱战》最大的乐趣在哪里——游戏中,玩家所操作的大型“机甲”由多个部件组合而成,而通过收集敌人所掉落的装备,玩家则可以真正意义上实现机甲的“自我定制”,不管是零件的“收集”,还是最终的“组装”,整个过程都隐约带有一种拼装模型式的奇妙参与感。

这真不是我夸张——从躯体上下部件,到使用的武器或攻击手段,《机兵大乱战》为机甲组合提供了绝对丰富的自定义选项,结合整体与各个细节部位的颜色自定义,让你可以在游戏内自由再现出不少经典的机体结构,光从机甲的个性与造型的丰富化程度上来说,它所提供的组合类型,一点都不比隔壁某款难度超高的专业机甲游戏IP来得单一。

更重要的是,这种高度自由的组装玩法,也为本作的构筑玩法提供了“数值成长”或“技能组合”外的扩展空间。

与前作一样,《机兵大乱战》有着极其清晰的流程、目标导向,以及成长反馈——本作中的关卡以难度和敌人构成为基准,划分为四大区域。而区域与区域的连接部分,则设有专用的BOSS房间,作为玩家角色性能与构筑方向的测试平台。

我知道,这套东西听起来实在再普通不过了,几乎所有动作类肉鸽游戏都会使用同样的流程设计,搭配一套简单的成长系统,但《机兵大乱战》依然会带给玩家一种微妙的违和感——在游戏开始的前几个小时里,你很难理清这种违和感究竟源自哪里,直到玩家的第一个构筑组合开始初见成效。

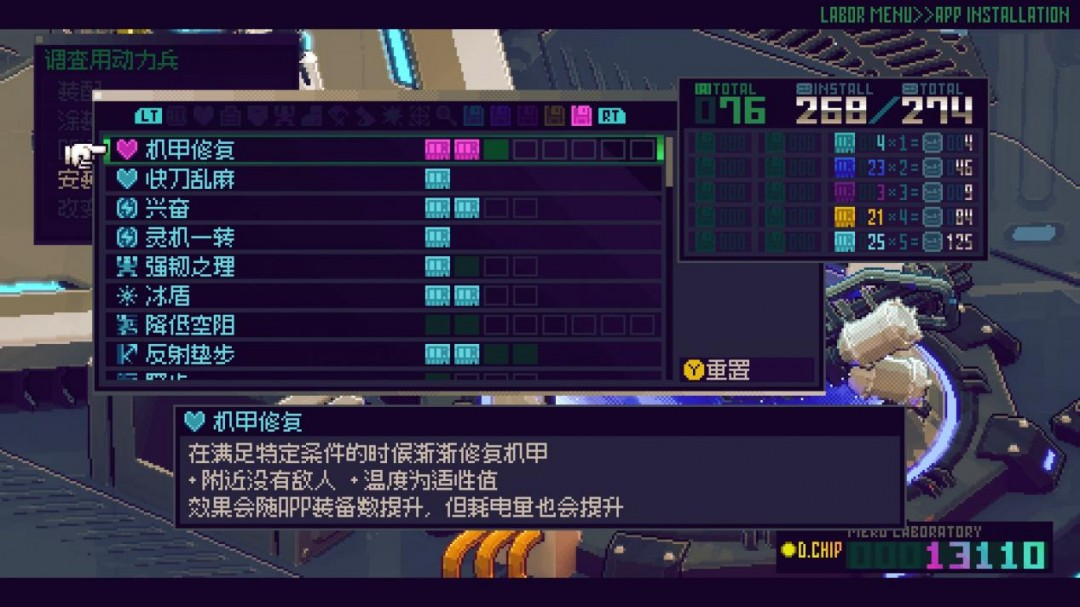

本作中,敌人随机掉落的“APP”磁盘,代替了前作中的技能卷轴,成了一种较为纯粹的性能构筑与成长道具。但硬要说起来,两者其实也是一种东西,它们都会通过叠加和组合,为玩家的角色行动附加数值或机制性特效——只是,本作中磁盘的种类更加丰富,且省去了麻烦的原理或逻辑构建的过程,只要在局内捡到便会原地生效。

理所当然的是,而角色死亡时便会丢失磁盘所带来各种收益。但有些特殊的地方在于,磁盘在作为一种局内成长要素的同时,也拥有着部分双面属性——玩家可以在局内花费相应数量的货币,将其转化为一种局外要素,并在下一次开局时提前将其装备在身上。而之所以说它同时具有“局内”“局外”两种属性,则是因为APP插槽本身设有成本上限,加之货币总是吃紧,使得在绝大部分时候,玩家只能优先保留对构筑最重要的效果,剩下的次要效果,依然需要通过局内掉落获得。

而本作中独立于技能之外,同时却又与技能相辅相成核心构筑元素,则来自上文刚刚提到的“机甲组装”玩法部分。

从某种意义上来说,“机甲部件”是比技能组合更直接有效的作用于战斗部分的构筑玩法。在这个过程中,绝大部分机甲部件所提供独立数值、特效,甚至动作模组,都将被纳入玩家的考量范围内。游戏本身并不对组合方式做限制,使得玩家可以将自己想要的战斗风格,堆砌到极致。

举几个例子,你可以给超高机动的四足机甲,配上两杆擅长突刺动作的长枪,在敌人堆中横冲直撞;或是给精通浮空的飞行机甲,搭配上二十四门带有锁定效果的追尾飞弹发射口,在安全高度下,看着它们在地图中到处乱飞;甚至还可以舍弃一切脱离现实的高科技装备,单靠一门架在履带上的坦克炮口一路狂轰滥炸;中途机甲被打炸了?那你也可以继续尝试使用体型更小的内置机动兵,进行战斗。

光从游戏“1G不到”的文件大小和前作的素材留用情况,你很难想象《机兵大乱战》的武器与动作模组竟然能如此丰富。

独立的部件耐久、能量的消耗和回复、机体温度管理、物理武器与激光武器……《机兵大乱战》中的要素众多,却不会显得繁杂。在整个游戏中,你很少会看到那种简单的数值覆盖或上位替换式组件,除了部分“整活”类部件外,这里的绝大部分部件,都能在与APP磁盘的相互关联下,构筑出相应的配套玩法。

可有意思的是,如果我们反过来去理解其中的逻辑关系,便会发现一种有违传统构筑型肉鸽游戏的现象——虽然游戏会以“装备损耗”与“装备掉落”为前提,鼓励玩家多多尝试不同的构筑流派,但庞大的装备基数和词条种类,却让“定向掉落”成了最理想化的假设。实践过程中,其他同类游戏中常有的,靠着中后期局内成型的试错模式,却会表现得极度低效,更有可能直接破坏玩家此前所辛辛苦苦构筑起来的稳定战斗节奏,远不如将一套成型打法从头执行到尾来得高效。

放在肉鸽游戏的大品类下,这种游玩反馈多少有些古怪……但放在“机器人大战”的设定下,这似乎又显得挺合理的——试想一下,有几个超级机器人是用一路上的破烂拼出来的?这也让前中期每轮战斗的重心,从完成构筑转移到了验证构筑结果上:如果你的机甲在中途炸了,那很有可能是被某个部位拖累了,换个武器或APP磁盘,就有可能将战力瞬间提升数倍。

想要从这个过程中产生足够的正面反馈,绝非易事。但本作确实做到了这点,更弥补了前作在后期内容不足上的遗憾——这也是《机兵大乱战》最让我惊喜的地方。

对一款需要在局外重复审视构筑结果的游戏来说,《机兵大乱战》的战斗体验几乎称得上是类“吸血鬼幸存者”级别的。在超高的战斗密度下,它既能帮玩家快速找到现有构筑的漏洞,又能提供与密度匹配的爽快感,而就在玩家强度得到提升的同时,游戏便会起身进入下一个难度平台,以此类推——两者间的有效循环,让它最终具备了构筑和战斗两种层面的复合快感,放在模式已经固化的独立肉鸽游戏品类里,实属不易。

但话说回来,大概也是因为内容确实太多,使得《机兵大乱战》的理解成本被进一步提升。

尽管游戏本身采用的构筑逻辑并不复杂,但想要得出理想的结果,玩家依然需要彻底理解每个APP磁盘中的词条效果——举例来说,游戏中的远程武器就有着“物理”与“激光”两种基础属性区分,但从视觉效果上却不好辨认,有些磁盘需要作用于“物理子弹”,而有些却又专门针对“激光子弹”。

遗憾的是,《机兵大乱战》并没有在这一方面做出进一步的引导或说明,导致玩家在游戏前期,难免对着五花八门的词条发懵。就算到了构筑近乎毕业的游戏后期,你也只能知道有些技能没有像预想中那样发动,却说不清“为什么没有发动”。

如果说这还可以被总结归类为个人问题,那《机兵大乱战》一脉相承的独特画面表现风格,就真需要制作组在下部作品前想想解决办法了。

我知道,从《认真网球》到《侍神大乱战》,“高饱和度的3D像素”已经成了ALPHAWING Inc.这家日本小厂的标志性视觉风格,但在本作更强的中毒性与更高的战场密度下,它已然有了向着玩家视力杀手转型的危险倾向——如果你不知道我在说什么,那大可回想一下“宝可梦”动画历史上最大的黑历史事件,超饱和度的图像与满屏的爆炸闪烁特效结合后会造成怎样的后果,也就不难想象了吧。

所以,游戏是好玩的,但在写完这篇稿子,我大概是要好好闭目休养几天了。

发表评论 取消回复